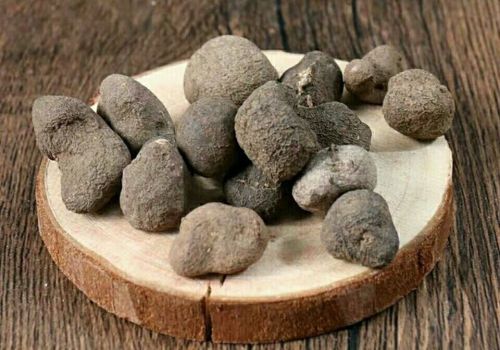

豆豉姜

豆豉姜的相关实物图片信息

药材名称

豆豉姜

拼音拼读

dòu chǐ jiāng

药材别名

过山香、枪子蔃、满山香、木浆子根、澄茄根、木姜子根、山苍子根

英文名称

litsea

功效分类

祛风湿散寒药

药用部分

樟科植物山鸡椒Litsea cubeba (Lour.) Pers.的根。

动植物形态

落叶灌木或小乔木,高3~10米。幼树皮黄绿,光滑,老树皮灰褐色,小枝纤细,绿色,光滑无毛,枝叶具芬芳味。单叶互生,披针形、椭圆状披针形或卵状长圆形;先端渐尖,基部楔形,全缘。上表面暗绿色,下表面淡绿色,具薄的白粉,两面无毛。羽状脉。薄纸质。伞状花序单生或簇生于叶腋短枝上;总梗细长,苞片4,坚纸质。边缘有睫毛,内面密被白色茸毛;花先叶开,淡黄色,雌雄异株。浆果球形如黄豆大,香辣,成熟时黑色。花期2~3月,果期7~8月。

产地分布

生于灌丛、疏林或林中路旁、水边。分布于广东、海南、广西、江苏、安徽、浙江等地。

采收加工

9~10月挖取,洗净、晒干。

药材性状

本品呈圆锥形,多切成不规则块,表面灰褐色或灰黄色,有纵皱和颗粒状突起,皮薄而脆,质轻泡,易折断,断面黄白色或淡黄色,有数圈圆环,有时可见众多针孔小孔及放射状纹理。气香,味辛,微辣。

性味归经

性温,味辛、苦。归胃经、脾经。

功效作用

祛风除湿、温中散寒、行气活血。属祛风湿药下属分类的祛风湿散寒药。

临床应用

用量10~15克,煎服。外用研末擦牙,或捣敷。用于感冒风寒、水肿脚气、风寒湿痹、产后腹痛、血瘀痛经、气滞寒之脘腹胀满。果单味煎服,治中暑;捣敷,治无名肿毒。根配茴香虫,治冷气痛、胸口痛。

药理研究

动物实验证实,豆豉姜注射液能抗血栓及对微循环有影响;豆豉姜煎剂具有健脾益气作用。

化学成分

本品含挥发油,油中主成分有芳樟醇、香茅醛、α-蒎烯、莰烯、香茅醇、β-松油醇等。叶、花及果皮均含芳香油。鲜叶含油量极微,一般含油0.01%~0.02%,无生产价值。雄花含油量1.6%~1.7%,雌花含油量比雄花低10%左右。果皮含油量,8月采收达4%,但以干重量计算时,从6月底至7月上旬的含油量最高可达13%左右。一般采摘果实提取山苍子油,山苍子油是重要天然香料之一。果实蒸馏山苍子油后,还可用其种子提取脂肪油,种子含脂肪30%~40%,可作表面活性剂工业原料。

使用禁忌

阴虚血分有热、发热咳嗽者禁用。

配伍药方

1.治外感风寒,头痛身痛:木姜子根30克,翻天印6克,阎王刺根15克。水煎服。(《四川中药志》1982年版)

2.治风湿骨痛,感冒头痛,营养性水肿,肋间神经痛:(豆豉姜)根、茎15~30克,水煎服。(广州空军《常用中草药手册》)

3.治胃冷痛:(豆豉姜)干根15~30克,大枣15克。水煎服。(《福建中草药》)

相关中药材推荐

金钱草 jīn qián cǎo

清利湿热、通淋、消肿、利湿退黄。属利水渗湿药下属分类的利尿通淋药。

雷丸 léi wán

杀虫消积。属驱虫药。

秦皮 qín pí

清热燥湿、收涩、明目。属清热药下属分类的清热燥湿药。

广东海风藤 guǎng dōng hǎi fēng téng

祛风湿、通经络、行气止痛。属祛风湿药下分类的祛风湿强筋骨药。临床用于急性胃肠炎,胃及十二指肠球部溃疡。

鸡骨香 jī gǔ xiāng

理气止痛、祛风除湿、舒筋活络。属理气药。

凤眼果 fèng yǎn guǒ

和胃消食,解毒杀虫。属消食药。

肿节风 zhǒng jié fēng

清热凉血,活血消斑,祛风通络。属清热药下属分类的清热凉血药。

苦石莲 kǔ shí lián

散瘀、止痛、清热、去湿。属活血化瘀药下属分类的活血止痛药。

桑枝 sāng zhī

祛风湿,通经络,行水气。属理气药。

钩藤 gōu téng

清热平肝、息风定惊。属平肝息风药下属分类的息风止痉药。